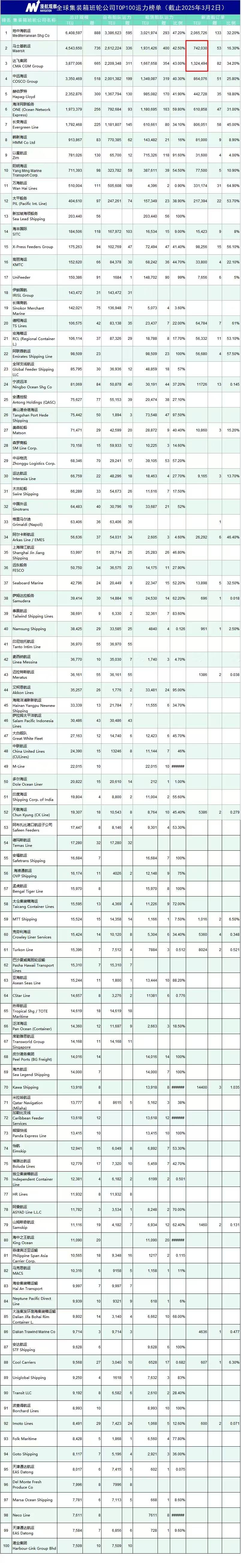

据漫航观察网(MNavigation)了解,根据Alphaliner最新发布的数据,截至2024年3月2日,全球集装箱船队规模已扩展至7,268艘,总运力达到约3,184万TEU(标准箱),折合约3.78亿载重吨。

从榜单来看,地中海航运(MSC)、马士基(Maersk)和达飞轮船(CMA CGM)依然稳居前三甲,运力总和占全球总运力的近40%。这种“三足鼎立”的格局在近年来愈发稳固,头部企业通过大规模订购新船、并购整合以及数字化升级,进一步巩固了其市场地位。

从运力来看,中远海运集团、赫伯罗特、海洋网联船务(ONE)、长荣海运、韩新海运、以星航运和阳明海运等主要玩家,依旧占据着排名第4-10位。这些行业领军企业在全球航运市场中占据着举足轻重的位置。

根据最新统计数据,达飞轮船(CMA CGM)当前手持新造船订单量已达132.4万TEU,较马士基(74.2万TEU)形成近一倍的优势。若按计划完成交付,未来几年内,达飞有极大的可能在总运力上超越马士基成为全球第二大班轮公司。

马士基的战略:绿色转型与规模化发展并行

近年来,马士基以其巨大的资金投入和战略眼光,在船队建设上表现出了与同行不同的强烈决心。最新的数据显示,马士基已宣布计划在2026至2029年间交付20艘16,000TEU的LNG双燃料船,这相较于传统的燃油动力船,在环保和经济性上具有显著优势。

马士基的这一决策可以看作是对IMO(国际海事组织)2020年碳减排目标的直接响应。LNG作为一种过渡燃料,相比传统重油可有效减少“25%的碳排放”,并符合欧盟“Fit for 55”计划的要求。尤其是在燃料价格日趋波动、供应链紧张的大背景下,LNG的应用为马士基提供了更加稳定的燃料供应选择。

但马士基的战略布局并不止于此。为了进一步加强市场竞争力,马士基在超大型集装箱船领域也进行了一系列布局。例如,马士基已经确认订购了多艘23,000 TEU级别的超大型集装箱船,旨在进一步提高单位运输效率。尽管这些新船将于2025年以后陆续交付,但其对公司未来市场占有率的提升作用无疑会非常明显。

通过规模化船队建设,马士基不仅能够进一步降低单位运营成本,增强市场竞争力,还能借助绿色转型抢占环保市场,提升品牌形象和企业可持续发展能力。

达飞的进击:新技术与多元化能源的结合

与马士基的战略高度一致,达飞轮船在新造船方面也毫不示弱。达飞的订单策略可用“灵活多变”来形容。达飞最新宣布,计划在2026至2029年间交付20艘16,000TEU的LNG燃料船,同时,公司也在推进对氢燃料和氨燃料的技术研发,力图在未来航运中占据更为领先的位置。

值得注意的是,达飞并不仅仅专注于LNG技术的应用,而是同时推进多元化燃料技术的发展。例如,达飞和法国能源公司TotalEnergies合作,测试了氨燃料和绿氢在航运中的应用,致力于在未来实现更为全面的碳中和目标。这一战略的核心在于预见性和灵活性,达飞显然不满足于局限于现阶段的LNG过渡技术,而是希望在未来的航运技术革命中占据主动。

这与马士基不同,马士基偏重于规模化的LNG船队建设,而达飞则更注重技术多元化。达飞的这种战略不仅能够在短期内满足市场对绿色船只的需求,也为公司未来面对技术路线变化带来更多的应对空间。

全球航运市场的技术博弈:LNG与清洁能源的过渡

无论是马士基还是达飞,两家公司都意识到环保法规的日益严格。IMO的碳减排目标已经成为航运业转型的强大推动力。LNG作为当前过渡阶段的主力燃料,虽然能够有效减少碳排放,但仍然存在一些局限。首先,LNG燃料的生产和运输过程中依然依赖化石能源,其整体碳排放强度较低,但并非完全清洁能源。其次,LNG船的基础设施建设仍显不足,全球仅有部分港口可以支持LNG加注,未来LNG的价格波动和供应不稳定将可能影响航运公司的成本结构。

相对而言,氢燃料和氨燃料作为未来的绿色替代能源,拥有更为清洁的排放特性,尤其是氨燃料,理论上可以实现零碳排放。但仍有着制约其广泛应用的重要因素。

面对这些不确定性,航运巨头们在选择燃料技术时,必须在短期效益和长期战略之间找到平衡。

总结:未来航运格局的变革与预见

从马士基与达飞的最新造船计划来看,全球航运市场正迎来“规模化”、“绿色化”和“技术多元化”的三重变革。这一过程中,技术路线之争、绿色转型的压力、以及港口设施的适应性问题,都将成为决定航运巨头未来竞争力的关键因素。

马士基的LNG战略显然更加注重短期内的市场份额抢占和成本效益,而达飞则通过氢燃料、氨燃料等多元化技术,提前布局未来可能的技术革命。两者的不同选择,预示着航运业在绿色技术的过渡期将面临更多的不确定性与挑战。

在漫航观察网(MNavigation)看来,未来的航运市场将是一个充满变数的市场,领先者不再仅仅是那些具备最大船队的公司,而是那些能够灵活应对技术变化、优化船队结构、并在全球绿色航运中占据先机的企业。而无论是马士基还是达飞,都已在这一过程中扮演着举足轻重的角色,未来谁能率先适应这些变革,谁将成为行业的主导者。