近年来,全球新造船市场可谓是火爆异常,船舶价格节节攀升,船厂的订单满负荷,最远已排至2030年。然而,这股热潮的背后,却隐伏着产能过剩的隐忧,甚至可能对行业的可持续发展带来深远的影响。

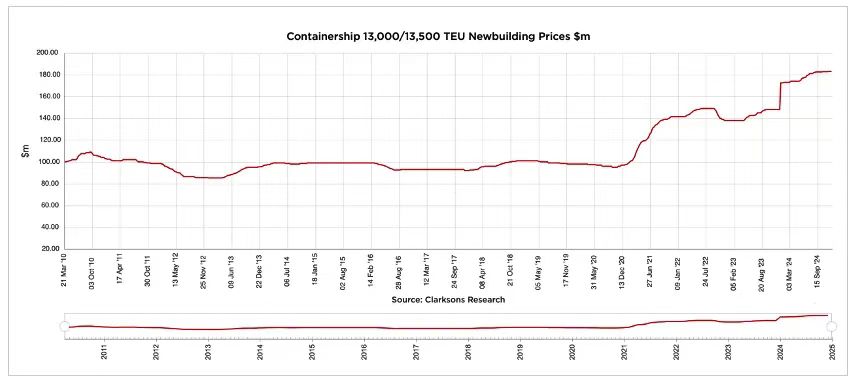

根据克拉克森(Clarksons)最新的数据,2024年12月27日,13000TEU至13500TEU型的新造集装箱船价格已突破1.83亿美元,较1月初上涨了6%。这一价格不仅创下了近14年来的最高点,甚至逼近2010年船价峰值。纵观船厂的生产情况,订单的爆发与船价的上涨,成为了当前行业最显著的特征。业内人士指出,目前船厂的产能整体上处于满负荷状态,尽管船厂数量相较上一轮周期有所减少,但随着订单的激增,船价也水涨船高。

▲克拉克森13000/13500TEU新造集装箱船价格变化(来源:克拉克森)

与之相对的,是船厂扩产速度的加快。在船东对未来市场的预期普遍看好之下,船厂纷纷投入巨资扩张产能,企图满足未来日益增长的需求。然而,产能扩张所带来的不只是增产,隐含的风险也不容忽视。一方面,过度扩产可能导致未来船舶供过于求,价格暴涨背后的泡沫随时可能破裂;另一方面,上游主机厂商的生产能力能否跟得上船厂交付节奏,仍是一个不容忽视的问题。许多船厂正在加速建设更大的船坞,以便容纳更多船舶的建造与交付,但是否能够平衡供应链与交付能力,还需要时间来验证。

从订单的分布来看,2024年市场的整体表现堪称亮眼。据克拉克森报告,2024年全球新造船市场总共签约了2342艘船,总吨位达64.3百万CGT,成为自2007年以来的最高水平。尽管与2007年创纪录的签单量相比,依然存在一定差距,但船东对未来的预期无疑推高了市场需求。

尤其是在绿色环保和能源转型的大背景下,许多船东已开始重新审视船舶投资的方向。航运业的绿色转型不仅带动了对新型能源船舶的需求,还促使许多船东选择提前拆解老旧船舶,集中力量采购新造船,填补运力缺口。正如业内人士所说,“综合考虑老旧船舶利用的性价比,船东最终还是会选择拆除旧船,投资新船,尤其是在未来环保法规日益严格的背景下。”

尤其值得一提的是,中国船舶集团旗下的沪东中华、江南造船、外高桥造船等船厂,正处于新造船订单的“黄金时期”。例如,江南造船自主设计建造的中国首艘大型Mark III Flex型LNG运输船“AL SHELILA”在2024年11月底提前交付,成为我国继沪东中华之后第二家成功交付大型LNG运输船的船厂。与此同时,外高桥造船建造的国产大邮轮“爱达·花城号”预计将于2025年完成整船贯通,这一系列成绩不仅彰显了中国造船业的技术进步,也印证了全球航运市场对新型高端船舶的强烈需求。

然而,尽管订单量一再攀升,船厂的产能扩张之路仍充满挑战。根据克拉克森的最新数据显示,2024年全球新造船市场的一大亮点是许多船厂的订单已经排至2030年。例如,地中海航运(MSC)与松发股份收购的恒力重工签署的24000TEU型集装箱船订单,马士基向扬子江船业下单的集装箱船订单,均已被安排至2030年交付。这意味着,当前船厂的生产能力不仅紧张,而且需求的持续增长也将使得这一状态在未来相当长一段时间内得不到缓解。

与此同时,船价的持续上涨和造船产能的扩张,也使得船厂的利润空间依然较大。尽管原材料钢材的价格经历了波动,但整体仍处于相对低位,这为船厂提供了相对较大的利润空间。例如,江南造船方面透露,2024年下半年交付的船舶已实现盈利,预计2025年整体将保持盈利状态,并且2026年起交付的新船订单价格仍将维持在高位。可以看出,船厂的盈利能力在短期内并未遭遇瓶颈,甚至可以通过提高生产效率和优化生产流程来进一步提升盈利空间。

然而,这种高利润状态能持续多久,却仍是一个未知数。随着船东集中投资新造船、船厂扩张产能的步伐加快,市场上船舶供给逐步增加,未来几年内,是否会出现产能过剩、船价泡沫破裂的情况,仍然存在风险。

虽然目前来看,船价上涨和船厂订单爆满的局面仍然令人欣喜,但业界人士已经开始警觉到一个潜在的隐忧:产能过度扩张的风险。随着全球造船业逐渐走出产能过剩的阴影,航运市场的竞争将愈发激烈,船厂是否能保持理性扩张,避免重复投资和产能过剩,成为船舶制造商需要谨慎考虑的问题。

尤其是上游主机厂商的配套能力,已经成为了船厂生产过程中不可忽视的瓶颈。2026年至2027年,将是船厂交船的高峰期,届时船厂是否能够按时交付,并确保船舶的质量与性能,将取决于主机厂的生产与供应能力。而当前主机厂的生产能力已经接近饱和,许多业内人士对未来的配套能力能否跟上船舶建造的进度表示担忧。

因此,船厂在接单时,需要更加谨慎地考量主机厂等上游供应商的配套能力,避免因资源紧张而导致交付延误或质量问题。

总体来看,当前全球新造船市场的火爆局面,既是航运业复苏的体现,也是市场竞争加剧的信号。从船价的持续上涨,到船厂订单的爆满,再到产能扩张的加速,整个行业无疑充满了活力。然而,这一切的背后,潜藏着产能过剩、市场泡沫和供应链瓶颈等风险。未来几年,如何避免盲目扩张、确保交付质量,并应对环保政策和市场变化带来的挑战,将是航运业需要重点关注的战略议题。

对于航运市场而言,这场“热潮”或许是一次难得的机遇,但也更需要行业各方保持理性与谨慎,避免在追逐利润的道路上,步入过度扩张的陷阱。